(Judul asli tulisan ini "Lelaki kutubuku", yang gw buat tanggal 23 Maret 2004 untuk dimuat di majalah Herworld pertengahan 2004 bersama satu tulisan lagi. Tulisan tentang buku ini ditolak lantaran salah pengertian. Tulisan ini hampir 4.500 kata, padahal Herworld cuma punya space 5.000 karakter...biasa, terlalu semangat...heheheheheh. Oh ya, ada rombak sedikit dari tulisan aslinya tapi tak lebih dari 10 kata.)

Dalam rubrik Debate Herworld edisi lalu disuguhkan sebuah pertanyaan untuk diperdebatkan; pilih kaya atau terkenal? Ini pertanyaan menarik, menggoda sekaligus menyadarkan saya. Saya belum pernah terkenal, sekaligus belum pernah kaya. Kasian deh gue. Tapi, jika menjadi terkenal adalah jalan untuk menjadi kaya sebenarnya buat apa juga saya harus memilih terkenal dulu. Karena, untuk menjadi terkenal butuh kreatifitas tingkat tinggi, kalau nggak mau asal terkenal ala Sumanto. Kita harus mencari yang belum dilakukan orang. Jadi caleg udah telat, pemilu tinggal beberapa minggu lagi. Mau bikin model goyangan baru? Susah rasanya menyaingi fenomena ngebor Inul. Mau menggantikan Puspo Wardoyo jadi Presiden poligami...nggak sanggup saya. Istri satu aja udah repot koq. Mau ikut AFI atau Indonesian Idol? Nggak mungkin. Demam panggung saya lebih parah dari Demam Berdarah. Salah-salah, masih tahap audisi saja saya malah jadi Indonesian Idiot. Jadi, kalau saya mesti milih, ya jelas...saya pilih kaya.

Karena dengan kaya, saya bisa memenuhi keinginan terpendam saya. Pertanyaan berikutnya mungkin; memang kalau kamu punya uang banyak, mau ngapain? Sebenarnya saya sangat berharap itu bukan pertanyaan dan tak ada kata ‘kalau’ (Siapa juga yang nggak mau punya uang banyak ya?). Tapi kalau ditanya begitu, jawaban saya

simple aja; beli rumah yang gede, bikin perpustakaan yang gede, tambah koleksi buku...lalu saya akan menghabiskan waktu buat membaca. Saya akan minta seorang interior designer merancang perpustakaan yang nyaman sekaligus asri buat saya. Ruangan itu bisa terpisah dari rumah utama. Karena, saya ingin bangunan perpustakaan itu dibangun dengan sentuhan etnik. Saya tidak mau perpustakaan saya didisain dengan gaya perpustakaan seperti di White House. Terlalu dingin buat saya. Ruang perpustakaan itu harus mempunyai satu sisi jendela yang menghadap ke taman yang memiliki sebuah kolam. Ini penting, agar saya tetap bisa menikmati pesona saat hujan menyapu bunga-bunga dan rumput taman. Menikmati air yang menetes satu-satu dari atap yang mungkin dibuat dari rumbia. Menikmati air yang menebar gelombang-gelombang kecil saat memerciki kolam.

Saya bisa bahasa Inggris, meskipun cenderung ke arah Sing-lish-Sing-lish-an. Bukan, yang saya maksud bukan

Singapore English, tapi Single English alias bahasa Inggris cuma sekata dua kata saja. Karena, kalau sudah ketemu bahasa Inggris yang susah saya akan perlu waktu lama untuk menuntaskan sebuah buku...itu juga kalau tidak berhenti membaca di tengah jalan. Makanya, saya juga akan ikut kursus khusus atau semacam les privat bahasa Inggris dengan guru

native speaker. Karena, banyak buku bagus yang ingin saya nikmati tapi banyak yang tak selesai dibaca antaran saya malas bolak-balik kamus. Saya juga akan membuat kategorisasi untuk semua koleksi buku saya. Sehingga, saya mudah mencari buku yang ingin saya baca. Mungkin saya akan meng-hire satu orang khusus untuk menata, mengelola dan memastikan semua buku dalam kondisi prima. Jika perlu, semua data tentang semua koleksi buku itu saya masukkan ke dalam sebuah komputer yang juga mempunyai prosesor tercanggih dengan memory bergiga-giga, lengkap dengan fasilitas internet dengan koneksi super cepat. Jadi, kalau saya mau mencari buku tertentu tinggal ketik berdasarkan pengarang, atau berdasarkan topik, atau berdasarkan judul, dan komputer akan memberi tahu saya buku itu ada di kategori mana, di lemari tingkat berapa. Semua harus serba mudah. O ya, meski komputer ini dilengkapi

internet connection super cepat, saya nggak mau meng-install komputer saya dengan Yahoo Messanger. Saya takut waktu saya malah habis buat chatting dengan teman-teman. Karena, kalau sudah chatting, saya sering lupa waktu. Apalagi, teman-teman hobby banget mem-buzz, kalau saya agak lambat merespon message mereka.

Di perpustakaan ini, saya akan siapkan juga kursi yang enak. Kalau bisa senyaman kursi-kursi sofa Chesterfield seperti dalam iklan Da Vinci. Saya juga akan tempatkan beberapa kursi tambahan yang nyaman, supaya sesekali saya bisa mengundang teman-teman dekat atau teman-teman pencinta buku buat ngobrol-ngobrol. Tentunya, obrolannya harus ada nyangkutnya sama urusan buku. Saya tidak mau menaruh TV di ruangan ini, karena menonton dan membaca merupakan dua kegiatan yang tak pernah bisa dikompromikan. Apalagi, kalau pas acara TV siaran langsung sepak bola Liga Inggris. Tidak, tidak. Semua harus ada tempatnya, ada waktunya dan ada ruangannya. Ruang membaca ya untuk membaca, ruang buat nonton bola kalau perlu dibikin khusus. Namanya juga kalau jadi orang kaya, iya nggak? Ruangan perpustakaan ini tak hanya berisi buku dan majalah. Di satu lemari saya dedikasikan khusus untuk materi audio. Entah itu kaset atau CD audio-book. Karenanya, ruangan itu juga harus memiliki rancangan akustik sempurna yang bisa memaksimalkan suara dari speaker yang juga harus dengan kualitas terbaik. Setiap desis sekecil apapun harus terdengar jelas. Di ruangan itu, akan saya sediakan juga sebuah coffee-maker plus memasang air-purifier, sehingga saya bisa membaca buku sambil ditemani secangkir kopi dan sebatang rokok.... ahhh betapa menyenangkannya hidup. Ahhhh, betapa nikmatnya berandai-andai.

Kebiasaan ber-buku merupakan sesuatu yang ditanamkan pada saya semenjak kecil, tepatnya semenjak SMP. Selain membaca buku yang bapak saya berikan, saya juga kerap menghabiskan waktu sampai perpustakaan sekolah tutup sore hari. Selain membaca buku-buku yang biasa dibaca umumnya anak SMP, seperti Lima Sekawan, serial Winnetoe dan Old Shutterhand, komik Trigan dan Asterik, saya juga iseng membaca buku-buku ‘aneh’. Dari buku kamus Jawi Kuna, ensiklopedia yang teba-tebal, sampai Buku Catatan Harian Seorang Demonstran-nya Soe Hok Gie. Soe Hok Gie ini adiknya Arief Budiman, seorang tokoh demonstran era 60-an yang dikenal sebagai seorang demonstran yang gigih, jujur sekaligus setia pada perjuangannya... yang sayangnya mati muda terkena asap beracun sewaktu mendaki puncak Semeru. Tentu, saya tidak baca seluruh isi buku Catatan Harian ini, apalagi pengantarnya yang berupa ulasan ilmiah tentang sejarah ketokohannya. Terlalu berat buat saya waktu itu. Tapi, ketika membaca buku itu saya terkagum-kagum dengan wawasan dan bacaannya sebagai seorang siswa SMA. Ia sudah mikir politik dan baca Andre Gide waktu SMA (Andre Gine adalah penulis Perancis yang salah satu judul bukunya Simponi Pastoral). Belakangan, setelah saya kuliah, setelah membaca lebih menyeluruh buku itu lagi dan beberapa tulisannya, baru saya lebih sadari betapa luasnya pemikirannya. Betapa hebatnya dia, betapa perlunya kita orang-orang seperti dia.

Kehausan saya akan buku mulai menggila waktu SMP. Saya bahkan sempat mencuri buku perpustakaan hampir sekardus penuh. Jangan salahkan saya dulu, karena saya terdorong membobol perpustakaan lantaran Arswendo dalam tulisannya di majalah Hai jaman bahuela yang bilang; mencuri buku itu (kebiasaan) baik. Karena saya tidak bisa lepas dari buku, akhirnya saya putuskan untuk menjadi pengurus perpustakaan. Kebiasaan membaca ini untungnya juga ditunjang dengan sistem pendidikan SMA yang baik. Guru bahasa dan sastra saya waktu itu memberi tugas membuat sinopsis buku sastra. Kebiasan membaca dan meng-sinopsis inilah yang membuat preferensi buku saya cenderung ke buku-buku sastra dan teman-temannya. Ya, novel, ya roman, ya cerpen, puisi. Semua yang sifatnya fiksi. Kalaupun ada buku non fiksi, tentu masih ada hubungannya dengan fiksi, seperti buku kritik sastra, buku teknik menulis atau buku filsafat. Kalau saya mendapat tugas membuat sinopsis, saya selalu berusaha membuatnya sebaik mungkin dengan membaca buku-buku itu seserius mungkin. Tapi saya tidak terlalu suka membaca buku-buku era Balai Pustaka seperti, Siti Nurbaya atau Salah Asuhan. Buat saya waktu itu, buku-buku itu telalu berat bahasanya, terlalu melayu. Saya lebih memilih buku Mochtar Lubis (Senja di Jakarta, Bromocorah atau Harimau-harimau) atau buku-bukunya Iwan Simatupang atau Cermin Kaca Soekarno-nya Mayon Sutrisno. Mambaca sastra ternyata membawa keuntungan buat saya dan menuntup kelemahan saya di bidang pelajaran lain. Saya jadi tempat menyontek dalam ulangan bahasa dan sastra. Saya akan memberikan bisikan yang tepat siapa nama pengarang dan tokoh dalam buku Tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Tapi sebaliknya, saya perlu teman-teman saya itu untuk pelajaran Aritmatika atau Akuntansi.

Beberapa teman SMA saya tidak suka membaca sastra lebih suka menyontek sinopsis dari yang rajin atau menjiplak dari buku sinopsis sastra yang memang tersedia di perpustakaan itu juga. Sebaliknya, ada seorang teman yang malah membuat 10 kali lipat jumlah sinopsis yang ditentukan oleh guru saya. Dia membuat 100 sinopsis...entah berapa nilai yang dia dapat. Ketika di SMA inilah, saya dipercaya menjadi wakil ketua perpustakaan. Yang membuat saya memutuskan beberapa buku perpustakaan yang sudah menetap di rumah serasa milik pribadi saya kembalikan ke tempatnya semula. Padahal ini sebenarnya menyalahi ‘falsafah’ dalam urusan ber-buku; “adalah bodoh meminjamkan buku pada orang lain, tapi lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan buku yang ia pinjam.”

Dan sewaktu kuliah dulu (tahun 90-an), di antara kelompok bermain saya, sempat dihidupkan lagi sebuah semboyan yang awalnya ngetop di era 60-an dan 70-an; pesta, buku dan cinta. Jadi, waktu itu saya rajin menambah koleksi buku saya, entah itu buku baru atau buku bekas (biar saya nggak sekeren Nicholas, tapi adegan Rangga mencari buku bekas sudah saya lakukan dulu). Di kampus dulu, FISIP UI Depok, dua kali setahun diadakan acara Pasar Buku Murah. Biasanya kampus akan diserbu pedagang-pedagang buku bekas yang salah satu andalan utama jualannya adalah buku-buku terlarang saat itu. Buku-buku Pramoedya A. Toer yang sekarang bebas beredar dimanapun, dulu dilabeli harga yang tergolong mahal. Beruntung kebanyakan dari pedagang itu orang Batak, dan beruntung pula sebagai orang Batak kelahiran Jakarta saya masih bisa sikit-sikit berbahasa Batak dengan mereka. Jadi, saya sering dapat diskon lebih banyak dibanding teman mahasiswa lain. Pernah juga seorang teman mahasiswi mencoba kiat saya. Dia mencoba sok akrab dengan abang tukang buku itu dengan memanggil “lae”. Si pedagang itu tersenyum menahan tawa. Sebelum temen saya lebih bingung dan sebelum si abang berubah jadi marah, saya jelaskan saya kesalahannya. “Lae” itu panggilan sesama lelaki, panggilan pertama dan pendahuluan dari seorang lelaki kepada lelaki lain yang belum dia kenal silsilahnya. Ehhh, malah gantian teman saya yang tertawa sambil bilang “Udah deh, elo aja lah yang nawarin buat gue.”

Soal buku itulah, satu-satunya hal dari kebiasaan saat kuliah yang masih terbawa sampai sekarang. Kalau pesta, bukannya nggak suka pesta, rasanya waktu buat pesta semakin sedikit. Udah nggak seperti jaman kuliah, yang bisa impulsive pergi ke pesta atau ikutan acara disko kampus di Fire (di Plaza Indonesia, sekarang udah nggak ada...old school sekali ya) dengan duit ala kadarnya. Kalaupun ada waktu luang ke mall, pasti saya sempatkan ke toko buku. Dan counter yang saya lirik duluan pasti tempat buku sastra. Saya selalu tahu buku sastra apa yang baru. Kalau lagi ada uang pasti saya beli buku-buku baru itu. Kalau lagi pas-pas-an, akan saya catat dalam hati ‘besok-besok ke toko buku lagi, jangan lupa beli buku ini dan itu.’ Saya juga selalu melanggar badget untuk belanja buku kalau sudah ke toko buku. Cinta? Saya nggak akan cerita soal yang satu ini karena takut ‘bekas pacar’ saya di rumah malah jadi curiga, hehehehehehe.

Pernah, suatu kali sewaktu jaman kuliah dulu, saya nyaris masuk bui gara-gara buku. Suatu hari saya menginap di rumah teman dan saya menemukan buku-buku jaman kuliah ibu teman saya itu. Buku yang tebal debunya bikin bersin itu akhirnya bisa saya minta dari teman saya itu. Lalu, keesokan harinya dari rumah teman itu saya pergi ke seputaran Monas untuk melihat aksi demo sebagai protes atas pembreidelan Tempo tahun 1994. Saya bukan aktifis ataupun demonstran. Saya datang ke sana, karena kebetulan saya kuliah di Komunikasi Massa yang mau tidak mau perlu tahu apa yang sedang dialami oleh dunia pers saat itu. Jadi, saya datang ke sana dengan harapan tidak akan terjadi apa-apa. Ini toh cuma demonya wartawan dan para simpatisannya. Nggak akan wartawan bikin keonaran, saya pikir. Tapi, ternyata saya keliru. Saat saya asyik memegang salah satu poster demo yang diberikan pada saya, tiba-tiba segerombolan polisi menyerbu dan mementungi peserta demo. Saya menyaksikan sendiri bagaimana dramawan Rendra digebuki dan ditangkap bersama peserta demo lainnya. Melihat situasi yang diluar dugaan saya, dengan rasa takut yang saya tegar-tegarkan saya berjalan pelan menjauh seolah tidak terjadi apa-apa. Biar kelihatan lebih tenang lagi, saya bahkan menyalakan sebatang rokok. Entah kenapa saya bisa lolos. Dan setelah jauh baru saya bisa bernafas lega. Mendadak kaki saya gemetaran ketika ketika sadar apa yang ada di tas saya. Sebuah buku yang baru saja saya minta dari teman saya. Sebuah buku karangan Lenin tentang komunisme yang tebal debunya bisa bikin bersin, yang pasti akan mengantar saya ke penjara. Biarpun saya bersumpah seribu kali belum membaca buku itu dan tidak tahu-menahu apa makna buku itu dan apa itu komunisme, pasti saya langsung masuk penjara. Bayangkan jika seandainya saya ikut tertangkap. Saya akan dipenjara dengan tuduhan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya; subversif. Iiiiih tatuuuuuut.

Ya, buat saya buku itu seperti pacar, seperti istri, sekaligus seperti anak sendiri. Saya selalu memulai hari dengan buku. Tepatnya, buku bahkan menemani ‘aktifitas rutin’ saya di kamar mandi. Karenanya, di lubang angin kamar mandi selalu ada saja 2 atau 3 buku yang saya taruh di sana. Dan yang saya paling suka buat menemani acara rutin ‘panggilan alam’ adalah buku-buku spiritual. Jadilah kamar mandi semacam ruang meditasi buat saya. Satu dua halaman, pikiran terang, pencernaan pun tenang. Jangan salah lho, ada yang bilang bahwa kamar mandi adalah tempat ideal bagi kelahiran dan persemaian ide-ide segar. Beberapa penulis mengaku mengalami pencerahan saat ‘merenung’ di kamar mandi. Selepas mandi dan beres-beres untuk berangkat kantor, saya pasti ngecek ada buku atau tidak di tas saya. Kadang saya terlalu ambisius membawa 2 atau tiga buku, yang ujung-ujungnya paling satu atau dua halaman yang terbaca oleh saya. Tapi karena sudah kebiasaan, kemanapun saya pergi setidaknya saya membawa sebuah buku. Salah satu hal yang menyenangkan kalau pergi ke kantor dengan kendaraan umum, entah itu naik bis atau naik kereta Express Pakuan, saya bisa menghabiskan puluhan halaman kalau saya tidak terbawa kantuk. Maklum, perjalanan dari rumah di Bogor sampai Jakarta bisa satu setengah jam sendiri. Kenikmatan itulah yang hilang kalau saya bawa mobil sendiri.

Saya nyaris terobsesi dengan segala hal yang berhubungan dengan buku. Sampai-sampai, salah satu point dalam daftar syarat mencari pacar ialah perempuan ini haruslah seorang penggemar buku. Makanya, buat saya, kalau tidak mau saya bilang semua lelaki harusnya juga seperti itu... seorang lelaki haruslah pencinta buku. Meski pada dasarnya, buku tidak punya hubungan dengan gender. Karena, sangat banyak perempuan yang pembaca buku, penulis buku dan tergolong kaum pintar. Tapi, lelaki punya beban

stereotype yang dibangun secara turun-menurun oleh sejarah yang telah dikritik sebagai sebuah sikap bias gender.

Sterotype yang membedakan perempuan sebagai mahluk emosional dan lelaki sebagai mahluk rasional.

Sterotype ini sudah terbukti salah. Tapi, saya pikir, seorang lelaki masih perlu modal untuk menghadapi dunia laki-laki yang masih menyisakan tradisi

sterotype itu. Dan bukulah senjata seorang lelaki jaman sekarang. Karena dari buku, seorang lelaki bisa menghadapi sekumpulan lelaki yang jika sudah kumpul cenderung tak mau kalah. Karena, ketika lelaki berkumpul masih tersisa kebiasaan untuk beradu pintar. Dari obrolan di warung kopi pinggir jalan sampai cafe atau coffee shop di mall, kaum lelaki lah yang biasa bersuara keras bila berdebat dengan lawan bicaranya. Kaum lelaki bisa ngobrol dengan dahi berkerut sampai berjam-jam, apalagi kalau sudah urusan perempuan atau politik. Tapi, beradu mulut jelas masih jauh lebih enak ketimbang lelaki beradu otot, apalagi beradu pedang. Sudah bukan jamannya. Lidah lebih tajam dari pedang; kata para bijak sejak jaman dahulu.

Buku juga perlu buat seorang lelaki untuk menaklukkan perempuan. Karena, dengan membaca buku sastra misalnya, seorang lelaki punya tempat dimana dia berkomunikasi dalam bahasa yang bukan bahasa sehari-hari. Buku sastra mampu mengasah rasa seorang lelaki, sehingga ia bisa mengatakan “I love you” dengan cara lain selain ketiga kata itu. Bahasa sastra bisa menghaluskan bahasa sehari-hari yang cenderung langsung, keras bahkan kasar. Meski belajar dari pengalaman tidak bisa ditinggalkan, buku bisa membekali seorang lelaki dalam memahami dunia perempuan. Dari buku bahkan, kita bisa tahu bagaimana kecenderungan perilaku seks perempuan. Bahwa fore play itu sepenting afer play, bisa kita temukan dalam buku. Dengan membaca buku, seorang lelaki tak lagi hanya menulis “Good Luck” atau “Happy B’day” pada kartu ucapan yang dia kirimkan. Dengan buku ia bisa membuat kalimat-kalimat puitis, kocak dan memikat. Banyak topik menarik saat berbicara dengan seorang perempuan, jika seorang lelaki hobby membaca. Ngomongin Supernova-nya Dee, cowok metroseksual, zodiak, psikologi popular, atau bahkan tentang ada tidaknya UFO atau kehidupan lain selain di bumi ini. Tentu saja, kita harus pandai-pandai mengukur respon lawan bicara kita. Jangan seperti teman saya yang sudah saya nasehati berkali-kali, karena dia selalu membuka pembicaraan soal politik meski dengan perempuan yang baru ia temui sekalipun. Teman saya ini orang pintar (maksud saya bukan paranormal tentunya), tapi mungkin ia terlalu tergesa-gesa ingin mendapatkan teman perempuan sepintar dia, yang bisa jadi teman bicara tentang semua yang ada dalam isi kepalanya. Karena, saya berani bertaruh, bahkan seorang perempuan yang aktifis partai politik pun belum tentu happy kalau baru ketemu cowok langsung diajak ngomong soal pulitik.

Seorang lelaki perlu membaca buku, karena membaca buku semakin hari semakin menjadi trend, bahkan terkesan seksi. Jelas, buku sedang jadi trend. Sekarang, buku baru lebih cepat frekuensi, volume dan variasi judulnya lebih beragam. Sampul buku jauh lebih menarik dan mengiktui perkembangan dunia grafis. Kertas buku pun, jauh lebih beragam. Toko bukupun tak lagi semembosankan dulu. Toko-toko buku lama seperti Gramedia dan Gunung Agung-pun jauh lebih menarik dibanding dahulu. Dan selain toko buku itu, telah bermunculan toko-toko buku dengan konsep baru. Lihat saja banyaknya toko-toko buku baru, ada Aksara atau QB, yang lebih lengkap koleksi buku-buku importnya, dilengkapi cafe yang membuat toko buku juga bisa jadi sarana rekreasi. Sekarang, saya nggak perlu ngumpet-ngumpet dan pegal berdiri membaca satu buku di Gramedia seperti waktu SMA dulu. Di toko-toko buku baru itu, kita tinggal pilih bukunya bawa ke cafe-nya, baca-baca dulu, browsing-browsing dulu, sambil ditemani secangkir kopi atau teh. Di cafe itu, bahkan kita boleh membaca sambil merokok. Konsep toko buku plus cafe ini konon diadopsi dari luar negeri. Di Amerika, cafe Starbucks selalu mengisi salah satu sudut toko buku Barnes and Noble. Soal seksi? Lihat saja efek heboh dari film ‘Ada apa dengan Cinta?”. Gara-gara film itu, cowok cool, pendiam, puitis dan kutu buku model Rangga jadi benchmark baru cowok idaman. Sekarang, lelaki kutu-buku tidak lagi identik dengan lelaki yang asosial, tidak gaul, dan menghabiskan seluruh waktunya dengan kaca mata tebal setebal pantat botol. Makanya, saya yakin, teman saya yang bikin 100 sinopsis buku tadi pasti lebih mudah mendapatkan pacar.

Buat saya seorang lelaki yang kaya adalah seorang lelaki yang hidup batinnya penuh pengalaman dan wawasan. Dan saya percaya, selain seorang lelaki bisa memperkaya hidup dengan beragam peristiwa yang dialaminya, ia juga bisa memperkaya hidup dengan pengalaman orang lain yang telah dituangkan dalam buku. Entah itu pengalaman seorang lelaki, entah itu kehidupan seorang perempuan. Entah itu berupa novel, roman, cerpen, puisi, biografi, buku-buku non fiksi lainnya (buat yang terakhir ini kalau bahasanya ruwet sering bikin saya mumet) atau ‘sekedar’ membaca majalah-majalah wanita. Saya bilang sekedar pakai tanda petik, karena dari majalah wanita sebenarnya saya banyak mengintip sisi-sisi yang tidak saya ketahui dari seorang perempuan. Yang bisa berguna buat pemahaman saya, yang suatu saat akan berguna bagi pekerjaan saya. Seperti sebaliknya, wanita juga ingin tahu pandangan lelaki melalui rubrik Malebox majalah Herworld ini.

Banyak buku dan pengarang yang telah menemani saya selama ini. Dari penulis cerita silat Kho Ping Ho, saya mengenal kehidupan di Tiongkok masa dinasti Chin dan belajar model berceritera yang sederhana tapi dengan kandungan falsafah hidup yang tidak sederhana. Kho Ping Ho kadang mengajukan pandangan provokatif melalui tokohnya, seperti ketiadaan cinta tanpa pamrih. Meski berformat buku saku, tapi saya sarankan jangan mulai membacanya kalau tidak siap ketagihan. Sudah banyak ‘korban’ Kho Ping Ho, yang jadi telat makan, lupa waktu dan ‘sakaw’ alias ‘sakit tergila-gila dunia kangow’ (kangow adalah bahasa dalam bukunya untuk menyebut dunia persilatan). Karena satu judul bukunya bisa terdiri dari 30-an jilid buku berukuran saku. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Karena, bisa jadi judul itu adalah judul pertama dari sebuah serial panjang yang terdiri dari 5 sampai 10 judul buku. Hebatnya lagi, syahdan, pak Kho Ping Ho ini tak pernah pergi ke Tiongkok sana. Tapi, dari cerita-cerita silatnya terbayang dalam imajinasi kita kota-kota di Cina yang eksotis, gunung-gunung batu menjulang tersaput kabut dan adegan-adegan perkelahian yang bahkan lebih indah dibanding film Crouching Tiger, Hidden Dragon.

Dari buku-buku Pramoedya A. Toer misalnya, saya belajar bagaimana kepahitan hidup dan romantisme di masa perang bisa membawa imajinasi seseorang berpetualang melintas waktu. Buku Arus Balik-nya yang menjelajah ke masa-masa awal kedatangan Portugis ke Nusantara dulu mampu menghadirkannya kembali seakan-akan kapal-kapal utusan raja Portugis itu sedang berlabuh di halaman rumah kita. Pram membuktikan, buku-bukunya boleh dibakar tapi ingatannya akan semua peristiwa yang dialaminya dan semua buku yang telah dibacanya akan bertemu dan menjadi racikan bermutu bagi karya-karyanya yang nyaris melegenda. Seri buku Tetralogi-nya (Bumi Manusia hingga Rumah Kaca), terus mengalami cetak ulang dan pantas disebut sebagai salah satu karya terbaik sekaligus terpopuler. Saya masih punya buku Pram yang berjudul Korupsi keluaran tahun 50-an yang saya beli saat SMA di toko buku bekas. Buku yang bercerita tentang dilema seorang pegawai rendahan yang berniat korupsi itu kini terbit lagi dalam cetakan baru. Meski sempat dianggap buku terlarang, buku-bukunya bahkan telah diterjemahkan kedalam puluhan bahasa asing. Sempat disebut-sebut juga Pramoedya dinominasikan sebagai peraih hadiah Nobel.

Dari puisi-puisi Sutardji CB sang Presiden Penyair Indonesia, saya menikmati permainan kata yang dituturkan sebagai mantraYang bisa saya nikmati tanpa perlu terlalu memusingkan maknanya apa. Cerpennya Hujan Menulis Ayam, tentu bukan bercerita tentang kejadian nyata. Tapi, ketika membaca telah menjadi rasa siapa yang perduli dengan sesuatu yang nyata. Kenikmatan membaca puisi juga banyak saya peroleh dari puisi-puisi Sapardi atau Subagyo Sastrowardoyo, yang terasa begitu liris dan romantis memandang hidup. Atau puisi-puisi Rendra yang menyajikan wajah lain dengan sajak-sajak pamfletnya dulu. Disebut pamflet, mungkin karena pilihan katanya seperti pampflet demonstran yang sedang berorasi. Kata-katanya keras, getas, menghardik, menuntut rasa keadilan. Bicara soal puisi, ada sebuah film Italia yang bercerita tentang Pablo Neruda sang penyair Spanyol yang mengasingkan diri ke perbukitan sebuah desa di Itali. Film ini berceritera persahabatannya dengan seorang pengantar surat. Film yang berjudul “Il Postino” ini buat saya nyaris seperti buku puisi. Karena, selain menceritakan bagaimana Neruda menjelaskan pada sang Il Postino bagaimana ia berkreasi, bagaimana ia bermain metafora, film ini juga beralur seperti puisi yang indah sekaligus getir. Dan ketika sang pengantar surat tertembak dalam sebuah aksi protes, Neruda menulis sebuah puisi yang masih saya simpan copy-annya sampai sekarang.

And it was at the age...poetry arrived insearch of me.

I don’t know, I don’t know where it came from, from winter or a river

I don’t know how or when,

No, they were not voices, they were not words, nor silence,

But from a street I was summoned, from the branches of night, abruptly from the others,

Among violent fires or returning alone, there I was without a face and it touched me...

Jujur saja, saya tidak terlalu tahu persis artinya apa. Tapi, di pelupuk mata mengambang butir tangis waktu menonton adegan terakhir film yang ditutup puisi ini.

Dari khazanah buku roman, salah satu yang membekas adalah Saman-nya Ayu Utami. Dimana, saya belajar bagaimana sebuah fragmen hidup tokoh-tokohnya yang penuh lika-liku yang dapat disampaikan dalam tuturan yang puitik. “terbang bermil-mil jauhnya dari sebuah negeri yang tak mengenal musim”...alangkah indahnya. Dari Mahesa Jenar, saya menikmati suguhan petikan kehidupan manusia kontemporer yang disampaikan dengan cara yang segar, baru dan tanpa rasa ragu menghadapi tabu seperti dalam bukunya, “Panggil Saya monyet”. Dan sungguh tak terpikirkan oleh saya sebelumya, bahasa SMS bisa dirajutnya menjadi sebuah cerita yang penuh kejutan. Dari Catatan Pinggir Goenawan Mohamad, saya mencerna kemampuannya menyampaikan beberapa pemikiran, beberapa kejadian, dalam satu halaman majalah secara menarik, bernas, meski kadang-kadang saya dibuat pusing.

Dari dunia cerpen saya masih terkagum-kagum dengan kumpulan cerpen Seno Gumira, Jazz, Parfum dan Insiden. Baru dari buku itu saya bisa menikmati parfum merek-merek ternama ‘disemprotkan’ dalam kata-kata yang seakan kita sedang mengendusnya. Dan, dengan kata-kata pula kita bisa membedakan mana aroma Poison mana aroma Envy. Dahsyat. Masih banyak lagi cerpen Seno yang saya suka. Hampir semuanya segar penuh kejutan. Di tangannya sebuah peristiwa sepele bisa jadi urusan panjang yang tak membosankan. Coba saja baca Pelajaran Mengarang, dijamin setelah mambacanya tersisa rasa ngenes. Atau, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, yang akan membuat kita tersenyum betapa urusan sesepele itu bisa bikin heboh orang sekampung sampai-sampai dikeluarkan larangan.

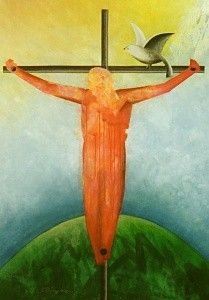

Buku buat saya adalah sahabat rohani saya. Semua buku sebenarnya punya kekuatan rohani seperti itu. Meski begitu ada beberapa buku yang memang menjadi sumber dan teman olah spiritual. Buku-buku yang berisi tulisan-tulisan atau cerita-cerita pendek seperti karangan Antony De Mello, Jalaluddin Rumi, Anand Krishna, biasanya menyarankan dosis ideal agar sebuah cerita menemukan jalannya dalam kesadaran kita. Satu hari cukup satu cerita. Tapi, saya lebih sering tergoda untuk membaca 3 sampai 4 cerita. Meski kalimat buku seperti itu pendek-pendek dan terkesan sederhana, tapi kekuatannya mampu men-jedotkan kekakuan, kefanatikan dan kesombongan kita tentang kebenaran yang kita yakini selama ini. Buku-buku sederhana ini bahkan bisa mengingatkan kita bahwa kehidupan ini terlalu besar dan luas hanya untuk sebuah keyakinan akan kebenaran yang picik. Salah satu petuah Rumi, misalnya, “Barangsiapa melihat sesuatu pada sebab-sebab, maka ia akan menjadi pemuja bentuk. Namun orang yang mampu menatap pada ‘sebab pertama’, maka ia akan menemukan cahaya yang memancarkan makna.” Rumi adalah seorang sufi asal Persia yang mengabdikan hidupnya untuk memuaskan kerinduannya pada sang khalik yang dia panggil sebagai kekasihnya. Rumi pula yang mengajarkan saya tentang keagungan cinta yang melebihi apapun; “Cinta adalah isi, dunia sekedar kulit. Cinta seperti manisan dan dunia hanyalah pancinya saja.”

Masih banyak lagi buku-buku yang buat saya sangat memperkaya hidup saya. Tapi, mungkin Anda masih bertanya; masa sih kalau kaya cuma beli buku dan baca buku doang? Maunya saya, saya tidak berhenti hanya dengan membaca. Sayangnya memang, satu fase dalam kehidupan ber-buku belum lagi saya lakukan; menulis buku. Saya pikir, seorang pembaca buku yang baik punya potensi menjadi penulis buku yang baik. Sampai saat ini saya belum menulis sebuah buku pun. Yang saya lakukan malah menulis kata-kata dan kalimat-kalimat pendek yang dibuat harus seefektif mungkin, sekaligus semenarik mungkin, untuk media TV, radio dan media cetak. Ya, saya menulis untuk iklan. Saya menulis bukan untuk mempromosikan kepenulisan saya, tapi untuk menjual sebuah produk, entah itu rokok, minuman, properti, department store atau mobil. Tapi, setidaknya saya senang dengan pekerjaan saya. Karena, saya dibayar untuk menulis, dibayar untuk mengarang sebuah cerita untuk iklan TV berdurasi 30 detik. Saya dibayar untuk menghayalkan sebuah cerita iklan radio yang akan membuat pendengarnya tertawa. Saya berterima kasih pada buku. Karena, setidaknya saya telah merasakan manfaat buku buat karir saya sebagai pekerja kreatif di biro iklan. Dari buku-buku itu (selain buku-buku tentang periklanan tentunya) saya belajar, tentang bagaimana sebuah ide lahir, bagaimana sebuah ide cerita berkembang menjadi sebuah konflik yang memukau, termasuk bagaimana memilah bahkan mengiris-iris kata dan bunyi untuk manyampaikan sebuah pesan. Dari bekal itu lah saya menulis iklan. Tapi, saya sadar betapa banyaknya pihak yang terlibat dalam pembuatan sebuah iklan. Iklan memang bukanlah seni murni tempat saya bisa memuaskan ego saya. Meski saya mendapat bayaran yang lumayan dengan menulis (membuat ide iklan), saya masih menganggap menulis buku jauh lebih sulit sekaligus jauh lebih menarik. Karena itu saya masih berhutang satu proyek bagi diri saya sendiri; menulis buku.

Seorang lelaki perlu mencintai buku, karena hidup ini pun seperti sebuah buku yang kita buka sehalaman demi sehalaman setiap hari. Atau bahkan, setiap kejadian dalam hidup ini hanyalah sebuah kalimat dalam sebuah buku besar. Buku yang kita masing-masing pemeran utamanya. Suatu hari, dari buku besar itu saya ingin membuat buku kecil. Buku kecil saja, tentang sesuatu yang kecil saja. Sekecil urusan menyanyi di kamar mandi, sekecil Little Prince yang bicara tentang ular dan gajah, sekecil butir hujan yang menetes di bulan Juni. Tapi, repotnya, soal menulis buku bukan soal gampang. Meski Arswendo pernah bilang, Menulis Itu Gampang. Tapi karena saya malas berlatih, saya selalu berhadapan dengan Tirani Kertas Putih. Setelah berkutat berjam-jam saya hanya berhadapan dengan halaman kosong. Lucunya, saya juga selalu mengalami writers block. Lucu khan, belum pernah nulis buku ngaku jadi penulis. Jadi, balik ke jawaban saya di atas; pilih kaya supaya bisa punya perpustakaan seperti khayalan saya tadi...mungkin. Tapi, pilih kaya supaya bisa leluasa menulis buku...rasanya tidak sesederhana itu. Karena, mau sekaya apapun kalau tidak pernah mulai dan belajar menulis secara bertahap hasilnya akan tetap halaman kosong.

Salam hormat saya buat semua penulis Dunia maupun Indonesia. Anda semua adalah terang dunia.