Karena lagi punya banyak waktu luang saya jadi sering nontonin gosip di program infotainment TV. Ternyata lagi santer ribut-ribut soal Dewa versus Boss FPI. Yang saya liat, bocah-bocah Dewa kayaknya lebih santai dibanding responnya pak ustad Ridziek. Dari polemik mereka soal logo kaligrafi Islam yang konon berbunyi Allah, setelah menikmati album Dewa bertajuk Laskar Cinta itu, saya simpulkan nggak bakal ada titik temu diantara mereka. Kalaupun ada ‘titik temu’ itu pasti semu dan sekedar kompromi palsu. Yang satu (Dewa) memang sedang asyik dengan kecintaan mereka. Yang satunya lagi tidak memahami cinta mereka itu dan sambil mengatas namakan agama, mengatas namakan Allah, mengatas namakan ketersinggungan umat, terus menghujat dan menuntut permintaan maaf. Permintaan maaf yang bahkan Tuhan sendiri mungkin nggak minta dari anak-anak Dewa itu.

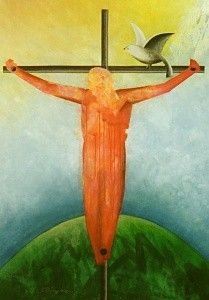

Dari sekian lagu di album yang mungkin dapat publikasi gratis dari polemik yang diekspose nyaris oleh semua program infotainment itu, lagu berjudul Satu lah yang paling istimewa buat saya. Video klipnya juga cukup sitimewa. Lumayan liris, puitik dan surealis. Inilah lagu tentang tauhid, lagu tentang bagaimana seharusnya kita mengesakan Tuhan.

Menikmati lagu ini, saya jadi teringat tulisan-tulisan Rumi dan tulisan-tulisan tentang Rumi. Jalalludin Rumi yang begitu penuh cinta pada Khaliknya. Sang murid yang begitu mencintai sang Murshid. Sang sufi yang mempersembahkan segala-galanya demi cintanya itu. Cinta yang getar-getarnya mungkin hanya bisa dirasakan Rumi sendiri. Cinta yang sulit diceritakan, yang hanya bisa dan hanya harus dialami sendiri. Tak ada cara lain.

Sejarah memang penuh pengulangan. Orang-orang yang tak tahu sucinya cinta seperti itu memberangus, memaki, menghujat, bahkan tega membunuh. Orang-orang yang berlagak suci tapi tak bisa merasakan getar cinta yang suci itu. Orang-orang yang rajin meminjam ayat demi ambisi bejat mereka. Orang-orang yang mengaku paling tahu tapi sama sekali tak tahu. Telah banyak martir menjadi korban orang-orang seperti mereka di setiap jaman.

Ah sudahlah, koq jadi marah-marah gini. Btw, ada satu lagu yang ternyata setelah dinikmati punya makna yang bicara cinta seperti itu juga.

Dan bila aku berdiri tegap hingga hari ini

Bukan karena kuat dan hebatku

Semua karena cinta

Semua karena cinta

Ingat gak lagu apa? Yup....lagunya Glenn Fredly yang dinyanyikan pemenang Indonesian Idol, Joy dan Delon...

Itu beberapa lagu pilihan saya...boleh tahu lagu pilihan kamu?

Satu (dewa/ahmad dhani)

Aku ini…adalah dirimu

Cinta ini…adalah cintamu

Aku ini…adalah dirimu

Jiwa ini…adalah jiwamu

Apa lagi yang tersisa? Apalagi yang kubisa? Apa ada yang kau bisa? Semua punyaKu, semua punyaMu. Inilah cinta satu-satunya yang bisa kupersembahkan. Inilah satu-satunya yang layak disebut cinta.

Rindu ini adalah rindumu

Darah ini adalah darahmu

Aku ingin bercinta seperti cinta Sapardi:

“Aku ingin mencintaimu, dengan sederhana

Seperti yang dikatakan kayu kepada api yang menjadikannya abu”

Habis…habis terbakar semua…

Aku ingin menari penuh cinta seperti Rumi yang terus menari

Menari penuh cinta hingga lebur, hingga tak ada lagi jarak antara tarian dan sang penari

Reff.:

Tak ada yang lain selain dirimu

Yang selalu kupuja…

Ku sebut namamu

Di setiap hembusan nafasku

Kusebut namamu

Ya Robbi…ya Kristus…ya Allah…ya Yahwe…ya Buddha…ya Gusti…ya Sang hyang widi

Kusebut namamu

Ya Robbi…ya Kristus…ya Allah…ya Yahwe…ya Buddha…ya Gusti…ya Sang hyang widi

Dengan tanganmu, aku menyentuh

Dengan kakimu, aku berjalan

Tak ada lagi yang tersisa…

Dengan matamu, kumemandang

Dengan telingamu, kumendengar

Tak ada satupun yg kupunya…

Dengan lidahmu, aku bicara

Dengan hatimu, aku merasa

Innaillahi wainnaillahi rojiun...

Kado Untuk Indonesia

9 years ago